今年に配送業界で起きている問題で、インターネット通販市場拡大に伴う宅配個数の需要の高まりを、供給側の宅配業者が対応しきれなくなってきたという問題があります。そこで今後、誰が荷物を配達するのか?を考えてみます。

まず現状を把握してみると、国土交通省の調査結果(*平成27年度 国土交通省 宅配便等取扱個数の調査 参照) によると、インターネット通販市場ができた2000年には日本全体で宅配便取扱個数は25.7億個でした。そこから毎年平均2.4%で配達個数が増大し、2017年では37.4億個の取扱いになっています。つまり需要の面では、インターネット通販市場拡大に伴う供給が今後も増えるということが言えるかと思います。

宅配便取扱個数の推移 (単位: 億個)

ではそれらの宅配便は今、誰が配達しているのでしょうか?同じく国土交通省のデータ(平成27年度 国土交通省調べ)で占有率を見てみますと、大手3社(ヤマト/佐川急便/日本郵便)の割合が90%を超えています。ただ、この数値を額面通りに取ってはいけなくて、実際には3社の下請けの地場の中小配送業者が各々の地域で配達を担っている場合が多いと思われます。

大手3社に限らず、荷物を配達する供給ドライバーの高齢化や配達要員の不足、長時間労働の常態化等で宅配便の料金の値上げは避けられない状況となっています。

大手3社 宅配便取扱個数

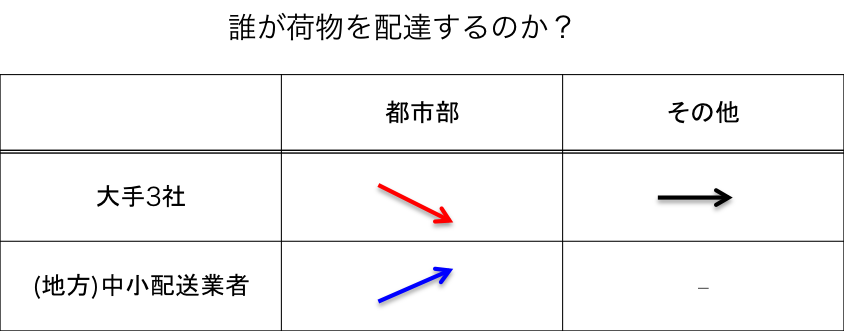

では誰が今後配達するのか?という問題ですが、短中期的にみて、配達効率の高い都市部では大手3社で"ない"、地場の中小配送会社が対応し、山間部は大手3社が対応するような流れになるのではないか?と考えます。

全国に複数倉庫を持つような大手荷主にとって、各々の地方拠点で地場の中小配送業者に荷物を直接依頼する傾向が更に強まるのは、双方にとってメリットがあるからです。

大手荷主はコストの増大は受け入れるが上げ幅を迎えたい、地場の配送業者は大手3社からよりも直接荷主から依頼を受けることで、これまでよりは収益が上がるためです。

大手荷主はマテハン設備を導入して、労力をかけずに地域ごとに荷物を切り分けて依頼することが可能です。それ以外の荷主(個人含む)は従来通り大手3社に引き取りに来てもらったり、カウンターやコンビニに持ち込んで依頼することになります。

大手3社にとって、配達効率の良い都市部の割合が減少し、配達効率が悪くなるので、更に値段を上げる必要があるかもしれません。いずれにせよ、大手3社に続く4、5社目が誕生する余地が生まれてきたということが言えます。